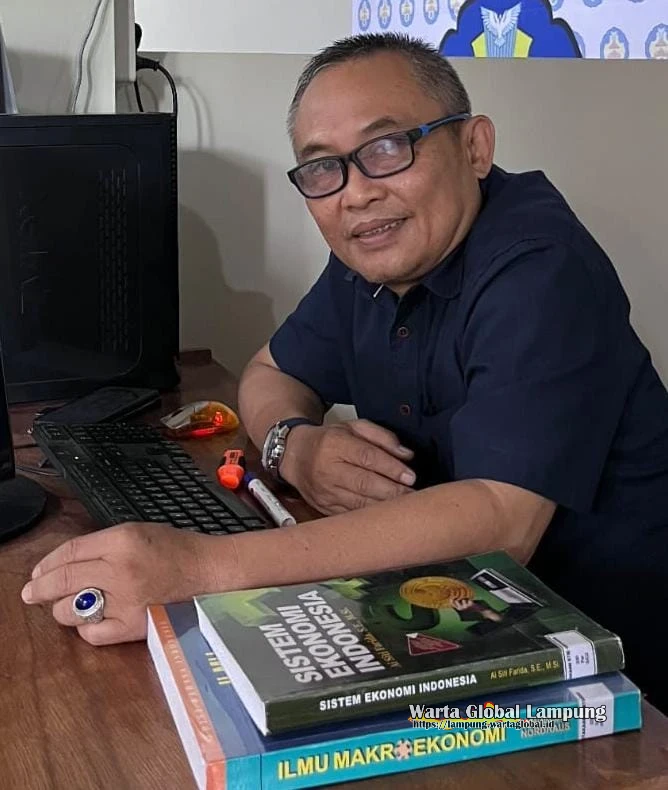

Oleh: Dr. Yunada Arpan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras Bandar Lampung

Lampung - Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sejumlah wilayah akibat berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat menjadi alarm penting bagi masa depan kemandirian fiskal daerah di Indonesia. Sejumlah daerah tahun 2026 mendatang banyak menghadapi keterbatasan anggaran akibat kebijakan penyesuaian fiskal nasional dan meningkatnya kebutuhan belanja negara di sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan subsidi sosial. Ketika transfer Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH) menurun, kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik pun ikut tertekan.

Kondisi ini bukan sekadar masalah keuangan, melainkan cerminan dari tantangan struktural pembangunan ekonomi daerah. Ketika APBD menyusut, yang terancam bukan hanya proyek-proyek fisik, tetapi juga lapangan kerja, daya beli masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi lokal. Karena itu, penting bagi daerah untuk tidak sekadar menunggu kebijakan pusat, melainkan berani menggali potensi sendiri agar pembangunan tetap berjalan.

APBD dan Dampak Ekonomi Makro di Daerah

Dalam kerangka teori ekonomi makro, belanja pemerintah merupakan komponen penting dari pengeluaran agregat (aggregate expenditure) yang menentukan tingkat pendapatan dan output perekonomian. Pemikiran John Maynard Keynes menegaskan bahwa ketika pemerintah meningkatkan belanjanya, hal itu menciptakan efek pengganda (multiplier effect), yakni meningkatnya permintaan barang dan jasa yang kemudian memacu produksi dan kesempatan kerja.

Sebaliknya, ketika belanja pemerintah menurun, terutama dalam konteks daerah, efeknya bisa terasa cepat. Penurunan anggaran pembangunan mengurangi aktivitas proyek, memotong belanja modal, dan menekan daya serap tenaga kerja lokal. Dampak berantai ini membuat roda ekonomi daerah melambat, terutama bagi pelaku usaha kecil dan sektor informal yang bergantung pada perputaran belanja publik.

APBD pada dasarnya bukan hanya alat administrasi keuangan, melainkan juga instrumen ekonomi. Melalui APBD, pemerintah daerah menstimulasi permintaan domestik, mendorong investasi publik, dan menggerakkan sektor riil. Maka ketika dana transfer dari pusat menyusut, daya dorong fiskal daerah pun melemah, dan ini bisa berimplikasi pada meningkatnya pengangguran serta turunnya kesejahteraan masyarakat.

Ketergantungan Fiskal dan Tantangan Struktural

Masalah utama banyak daerah di Indonesia adalah ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat. Menurut data Kementerian Keuangan, sebagian besar daerah masih mengandalkan lebih dari 70% pendapatan APBD dari dana transfer. Artinya, otonomi fiskal yang menjadi semangat desentralisasi belum sepenuhnya terwujud.

Ketergantungan ini menimbulkan dua risiko besar. Pertama, daerah menjadi rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional. Kedua, muncul kecenderungan pasif: pemerintah daerah lebih fokus menunggu dana turun daripada berinovasi menggali potensi lokal. Padahal, semangat otonomi daerah sejatinya adalah menciptakan kemandirian dalam perencanaan dan pembiayaan pembangunan.

Dalam perspektif teori ekonomi pembangunan, sebagaimana dikemukakan Todaro dan Smith (2015), pertumbuhan yang berkelanjutan memerlukan capacity building — kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber daya sendiri, menciptakan nilai tambah, dan memperkuat institusi ekonomi lokal. Tanpa itu, daerah akan terjebak dalam ketergantungan fiskal jangka panjang yang menghambat inovasi dan produktivitas.

Saatnya Menggali Potensi Lokal

Turunnya APBD bisa menjadi momentum reflektif bagi daerah untuk menata ulang strategi ekonominya. Kemandirian fiskal bukan berarti memaksakan pendapatan baru melalui pajak yang membebani masyarakat, tetapi dengan cara cerdas memaksimalkan potensi lokal yang selama ini belum tergarap optimal.

Pertama, daerah harus berani melakukan diversifikasi ekonomi. Potensi unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, industri kreatif, hingga ekonomi digital harus dikelola dengan pendekatan berbasis nilai tambah. Misalnya, sektor pertanian tidak berhenti pada produksi bahan mentah, tetapi diarahkan ke hilirisasi — pengolahan hasil pertanian agar memiliki daya saing di pasar regional.

Kedua, pemerintah daerah perlu memperkuat kolaborasi dengan pelaku usaha dan masyarakat. Pembangunan ekonomi lokal tidak bisa hanya bergantung pada anggaran pemerintah, tetapi harus membuka ruang kemitraan dengan sektor swasta, BUMDes, koperasi, dan lembaga keuangan mikro. Kolaborasi ini akan memperluas akses pembiayaan produktif dan menciptakan lapangan kerja baru di tingkat akar rumput.

Ketiga, peningkatan kapasitas aparatur dan reformasi birokrasi menjadi kunci. Efisiensi pengelolaan anggaran dapat dicapai melalui sistem penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting), di mana setiap program pembangunan dievaluasi berdasarkan hasil dan dampaknya terhadap masyarakat.

Keempat, daerah perlu berfokus pada pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan penguatan kewirausahaan lokal dapat memperkuat fondasi ekonomi daerah dalam jangka panjang. Sebagaimana ditegaskan oleh Gunnar Myrdal melalui teori circular causation, kemajuan ekonomi tidak akan tercapai jika masyarakatnya tidak memiliki kapasitas untuk memanfaatkan peluang yang ada.

Dari Krisis Fiskal ke Momentum Reformasi

Krisis fiskal daerah sejatinya dapat menjadi momentum reformasi kebijakan pembangunan. Dengan mengurangi ketergantungan pada dana pusat, daerah bisa memperkuat sistem ekonomi berbasis potensi lokal dan inovasi kebijakan. Pemerintah daerah harus berani menata ulang prioritas anggaran: bukan pada proyek seremonial, tetapi pada sektor produktif yang menciptakan nilai ekonomi nyata.

Dalam jangka menengah, perlu dibangun ekosistem ekonomi lokal yang tangguh melalui penguatan UMKM, digitalisasi layanan publik, dan tata kelola anggaran yang transparan. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan, di mana kesejahteraan masyarakat tidak ditentukan oleh besarnya dana transfer, tetapi oleh kemampuan daerah mengelola potensi dan kreativitas warganya.

Penurunan APBD memang menantang, namun bukan akhir dari segalanya. Justru di sinilah ujian sejati bagi semangat otonomi daerah: sejauh mana pemerintah daerah mampu berdiri di atas kaki sendiri, menggali kekuatan ekonomi lokal, dan menjadikan keterbatasan sebagai sumber inovasi.

Karena pada akhirnya, seperti sering dikatakan para ekonom pembangunan, pembangunan yang sejati tidak ditentukan oleh seberapa besar dana yang dimiliki, tetapi seberapa cerdas dana itu dikelola untuk kemaslahatan masyarakat. Kemandirian fiskal bukanlah pilihan, tetapi keniscayaan bagi daerah yang ingin tumbuh kokoh di tengah badai kebijakan nasional.

Dr. Yunada Arpan adalah Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Gentiaras Bandar Lampung, pemerhati ekonomi pembangunan dan kebijakan publik.(Sahilman)